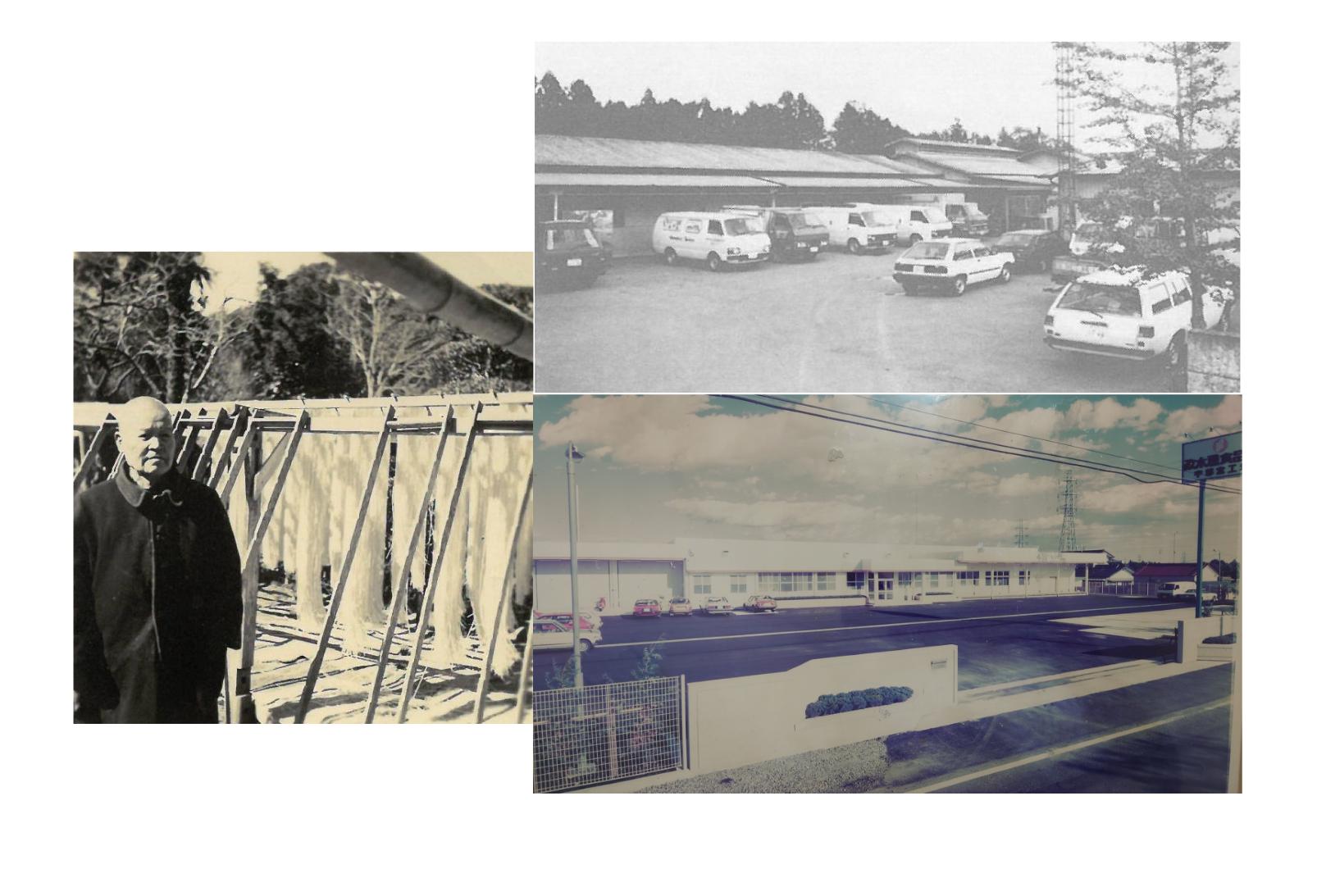

現在の社長、井上良明で4代目となる政木屋食品は、大正9年に初代 井上金次郎(写真)が当時の黒羽町(現 大田原市)で創業しました。現在の製麺業になる前は、その地域で林業が盛んであったことから「桶屋」を営んでおり、その木材加工技術を使って水車なども製造していたそうです。那珂川が流れる黒羽周辺は当時小麦の生産も盛んであったことから「麺」に着目したようです。当時は工場などと呼べる立派な建物ではなく、川沿いに水車を動力源として製粉・製麺をしていたそうです。しかし、ひとたび天候が崩れ那須連山に雨が降ると、那珂川は容赦なく向上を水浸しに・・・。「鉄砲水」という言葉を時々聞きますが、まさにそんな現象がちょくちょくあったと聞いています。

写真は井上金次郎本人ですが、その後ろに見えるのは、当時製造していたうどんを天日干しして「乾麺」を作っている風景です。当時は家庭でも冷蔵庫は珍しく「冷蔵」で物流などできない時代ですから、麺と言えば乾麺が一般的だったのだと思います。黒羽では良質な小麦が栽培されていたようで、農家から小麦を預かっては製粉して乾麺を作り、それを農家へ売ることで商売としていたそうです。

時代は大正から昭和へ。激動の時代は当社にも少なからず影響を与え、2代目となる井上喜一は当時宇都宮駅の東口にあった陸軍第59連隊へ徴兵されます。徴兵後、喜一は旧満州(現在の中国東北部)に派遣され、陸軍中尉として部下を引き連れ戦闘に参加したそうです。

満州へは家族共々移住して、のちに3代目となる井上良夫はチチハル市で産声を上げました。(チチハル市は現在では宇都宮市の姉妹都市となっています。今では全国区となった「宇都宮餃子」もチチハル市などの旧満州に由来する説も多く語り継がれています。)その後戦局が厳しくなり喜一以外の家族は日本へ転居を余儀なくされます。良夫と姉、母(重子)は栃木県に戻っても、住むところはもちろん食べるのもでさえやっとという生活を終戦まで余儀なくされたそうです。

そして終戦(昭和20年)を迎えます。苦しみの中、喜一は家族と黒羽に戻り、金次郎が創業した製麺業を再開します。すべての食糧が配給の中で原料の小麦を何とか集めては製粉・製麺して乾麺の製造をしました。

やがて少しづつ復興を遂げる日本。街の中には食堂と呼ばれる飲食店が姿を見せ始め、特に「中華そば」「支那原料の違いなど」そば」と呼ばれる、今でいう「ラーメン」が人気を集め始めます。そこで喜一は、今までの乾麺以外に食堂向けの業務用の中華麺の製造を始めます。今でこそ様々な中華麺(太さ、重量、原料の違いなど)がありますが、当時はせいぜい1~2種類。その中でも抜群に好評を得たのが「細ちぢれ麺」だったそうです。

来る日も来る日も細ちぢれ麺の中華麺を作り、黒羽はもちろん、大田原や西那須野(現那須塩原市)、県境を越えて茨城県の大子町などに販売したそうです。販売とは言え「配送車」などではなく、50ccのカブ(バイク)の荷台に中華麺を入れた木箱を括り付けては各地の食堂に届けたそうです。時代の移り変わりとともに配送もバイクから「オート3輪」(若い方にはわからないかもしれませんが)へ、ライトバンから保冷車へと急速に進化していく時代でした。

戦後復興期、3代目となる井上良夫は、当時の大田原高校商業科を卒業し、宇都宮市内の製麺所へ丁稚(でっち:見習い修行)に出されます。丁稚に入る当日、良夫は泊まり込みの準備をして父喜一と見習い先の製麺所へ向かいます。修行先にはすでにたくさんの使用人が住み込みで仕事をしており、その中に「真新しい布団」を持って入ることに良夫はとても心苦しさを感じ、その後「一日でも早く持ち込んだ布団が汚れてくれれば・・・」と必死に働いたそうです。

作ることは人一倍得意としていた良夫が製麺にも慣れた頃、「今度は配送をやってみては」と当時の社長に言われ、喜んで取り組みました。ある夏の日、新商品で大好評の「冷やし中華の麺」を、良夫はここぞとばかりに製造部に発注を入れ、いざ配達に。ところが天候が急に崩れ、工場へ持ち帰ることもできず、会社への帰り道で川へ投げ捨ててしまおうかとも考え、悩んで帰れなかったという失敗?もあったそうです。

そうした苦難にもめげず修行を乗り切った良夫は自信満々で黒羽に凱旋したものの・・・、宇都宮とは全く異なる人口の少なさや証券の狭さに悩みます。自社の「製麺工場」とは名ばかりで、雨が降れば水浸し(堤防の整備などが無く那珂川がすぐに氾濫したので)で、途方に暮れる日々。その逆境こそがチャンスと捉え、どんどん新規販路を拡大していくと、地元の黒羽よりも、当時国道4号線が通り、国鉄の東北本線(現JR宇都宮線)が通る西那須野町(現那須塩原市)の得意先が多くなってきました。黒羽からでは配送時間もかかるので、「この際、西那須野に工場を新築しよう」と父親の基地に相談し、1969年(昭和44年)に西那須野町の国道沿いに新工場(写真)を建設。その後1971年(昭和46年)には後の4代目となる良明が誕生します。

販売先は、黒羽に始まり、大田原、県を超えて茨城県大子町へ。また、観光ブームに乗り、那須温泉、板室温泉、塩原温泉へと広がっていきます。どの温泉街も人で溢れかえり、お土産に当社の麺を買っていく方が多かったそうです。時には2トントラックの荷台に荷物が乗りきらずに、助手席まで荷物を積み込んで配送に出かけることも。温泉街の土産店も夕方となればお客で大賑わい。そこへトラックを横付けして商品を降ろそうものなら「お客さんに迷惑だ!」と怒鳴られるほどの賑わいだったそうです。

そんな好調の時に限って悪いことも起きるもの。父喜一が病に倒れます。手術で回復を試みましたが、ステージ4の末期がんで、回復後手術せずにオペ室から出てきたそうです。西那須野工場を建築し、軌道に乗ろうとした矢先・・・。良夫は病の父親を背負って工場の中を見せて回ったそうです。そしてついに喜一は帰らぬ人に。激動の昭和史を日本、満州、南方戦線へと渡り、復員後も家業を継承した喜一を誇りに思った良夫は地元に立派な墓石を建立しました。

その後も良夫は、製麺技術の向上に意欲を燃やし、新たに建築した事務所棟では「研究室」を設け、微生物の研究なども行いました。新たに「製粉工場」も設置し、自家製分にこだわったそばの開発も手掛けていきました。

世間では「個人商店」から、新たな小売業態として「スーパーマーケット」が現れます。良夫は「コレだ!」と思い、スーパー向け商材の開発にのめり込みます。家庭には冷蔵庫が普及し、冷蔵温度帯の商品が多く流通し始めていました。そこで良夫は「生めん」を茹でた、より簡単に食べられる商品を開発。今では当たり前ですが「ゆでうどん」「ゆでそば」は、この頃全国に急速に普及しました。業績も好調に推移し、設備投資もどんどん加速させていきますが、またもやここで思いもよらないことが起こります・・。

前段で「ゆでうどん」が売れ始め、業績も好調に推移・・・という話をしましたが、この湯でうどんを作るには大量の水を使います。うどんそのものにではなく、「ゆでる水」「麺を冷却する水」を大量に使用するのです。また、使用した水は、きちんと浄化しないと工場排水として川に放流することができません。言葉でいうほど簡単ではなく、作れば売れる商品が「作れない」事態になりました。

そこで良夫は、すでに販売先を宇都宮方面まで拡大し、営業所も宇都宮市内に開設していたこともあり、この際宇都宮に工場を新設しようと計画します。候補地はいくつかありましたが、「宇都宮市」という住所になると地代が高くなるので、悩んだ末に、宇都宮に隣接する「上河内村」に新たな土地(約1200坪)を取得。1985年(昭和60年)に新工場が稼働開始しました。世間はバブル景気真っただ中。「作れば売れる」そんな時代でした。販売先も、業務用として食堂、産業給食、観光地の旅館、物産店、ゴルフ場、スーパーとどんどん拡大していきます。

そんな折、突然ある電話を受けます。岡島製麺所の社長からの電話でした。岡島製麺所・・・それは良夫が丁稚に行った製麺所です。聞けば「後継者がいないので会社を買わないか?」という内容でした。良夫は悩み様々な方々に相談した結果、買い取る決断をしました。その背景にあったのは、当時政木屋の本社工場があった「上河内村」という「住所」がキーワードの一つ・・・。ある時良夫が東京築地の近くの物産問屋へ営業に行った時のこと。名刺を渡し、話を切り出そうとしたとき「上河内村ってどこにあるの?」と聞かれたそうです。そのことがコンプレックスとなり、東京での営業には県庁所在地でないと・・・つまり「宇都宮市」の住所が欲しかったのです。岡島製麺所を買い取り、そこに本社登記をすれば名刺に「本社 宇都宮市・・・と記入できる」と考えたことも理由の一つであったようです。(その後、上河内村は上河内町になり、平成の大合併で宇都宮市に併合されたという、なんとも皮肉な結果となるのは、当時知る由もありません)

話は少し脱線しますが、この岡島製麺所、宇都宮では老舗で、市内の業務店の「焼きそば」は、かなりのシェア持っていました。先代の岡島社長は、市内にあったソースメーカー(大塚ソース)と「このソースにはこの麺だ。この麺にはこのソース」と侃々諤々の意見を交わし、切磋琢磨したそうです。ここに現在の「宇都宮焼きそば」の源流があると聞いています。今でも宇都宮市内のは結構な焼きそば屋さんがあり、今なお岡島製麺所は結構なシェアを維持しているのではないでしょうか。「餃子」に埋もれてしまっていますが、「焼きそば」も「宇都宮のソウルフード」と呼ぶにふさわしい食品だと思っています。

さて、岡島製麺所を買収し、新しい宇都宮工場も順調に生産量を増やしていきましたが、そんないい時代は長続きしませんでした。バブル崩壊、経済全体の低迷期がやってきます。良夫は常に売り上げのシェアを、その時代に合った構成比で確保していました。時にスーパーマーケットは全国的にも店舗数をどんどん増やしていった時代。スーパー向け商材の拡充を図りながら経営をしていったことで、大きな苦境を迎えず何とか乗り切ってきました。しかし、ここでもまさかの逆境が・・・。

1993年(平成5年)に大学を卒業し、その後数年間、食品メーカーで他人の飯を食ってきた4代目良明が会社に戻ったころ、3代目良夫に耳を疑うような情報が飛び込んできます。「上河内工場の前面道路が拡張工事に入る」との内容でした。親子3代にわたり3か所目の移転を行い、安住の地と考えていたこの工場も、数年後にはまた移転を余儀なくされることになったのです。

そんな折、3代目良夫は病に倒れます。修行から帰ってきたとはいえ未熟な4代目良明は何とか麺をつくることだけは引き継ぎができていたので、とにかくお客様には迷惑を掛けないよう麺を製造しました。しかし、実際の経営とは単純に麺を作ればよいわけでなく、どう販売し、回収し、それを分配するか・・・。また、会社の将来像をどう描くか・・・、本当の意味で経営の大変さを認識させられます。良夫の症状は一向に良くならず、病院に入ったきりの状態が続きます。

そんな時でも、県道拡幅工事の起源は否応なしにやって来ます。様々なプレッシャーの中、あらたな工場用地の確保に動き始めました。困ったのは、剣道拡幅工事に伴う土地収用の部分に工場の建屋が1mmも掛からないということでした。逆に収容にかかる部分には、食品製造の命ともいえる井戸や高圧受電設備、工場排水の浄化設備などがあり、その敷地内で製造を継続するのはどう見ても無理。やはり違う場所へ移転するしかないのか・・・。思えば新しいと思っていた上河内工場も稼働から20年以上が経過し、各所に補修も必要な状態であったし、各取引先の条件や食品衛生の基準も、以前とは比べようのないほど厳しさが求められる時代背景もあり、ようやく移転を決断します。近隣に候補地をいくつか探しながら、新しい工場のコンセプトを考え、同時進行で進んでいきました。そしてようやく様々な条件を満たす工場用地が見つかりました。そこが、現在工場が稼働している宇都宮市の下田原町です。新しい工場のコンセプトは「スマイル&5S麺工房」としました。「スマイル(=笑顔)」は、麺を作ることに楽しくなれる、携わるものたちが皆笑顔になればいいな、という思い。「5S」は整理・整頓・清掃・清潔・しつけの頭文字Sをとったものです。その結果、新たにかどうした工場は「とちぎHACCP」の認証工場として今につながっています。HACCPとは「お客様に危害を与えない製造システム」のことであり、安心で安全な商品製造を担保する上でも重要な考え方です。

2013年(平成25年)に新工場が稼働し、翌年には工場併設の飲食店「麺工房 政木屋」をオープン。工場の出来立て麺を食べられる、買える店舗として、また新商品や様々な情報発信の拠点として運営が始まりました。さらに、工場移転前から実施していた「麺の工場直売会」も新工場では毎月第3土曜日を「政木屋マルシェ」と題して、素材麺の販売だけでなく麺工房で調理したデリカ麺商材や実演販売なども積極的に実施しています。

平成から令和になって間もなく、新工場の稼働も安定してきた頃、世界を震撼させる出来事が起こります。新型コロナウィルスのパンデミックです。弊社も量販店から業務用まで幅広い商材はもとより、自社においてもラーメン店などアンテナショップを運営しておりましたので、打撃も大きかったのです。そしてまたもや思いもよらない事態となりました。

2020年からの新型コロナウイルスのパンデミックは打撃も大きかったのですが、一方で、数年かけて研究してきた「常温長期保存可能な『生めん』」を完成させ、従来にない市場への商品供給を模索していきました。

「生めん」は「乾麺」に比べ美味しさや調理時間はアドバンテージがありますが、冷蔵ケース(10℃以下)でしか販売できません。市場を開拓するには「冷蔵庫がなくても販売できる生めん」が必要でした。しかも、極力添加物を使わずに…。何度も保存試験や微生物検査などを行い、原料や製法を確立したのです。

販売先もそう簡単に見つかるわけではありません。あるとき、群馬県のとある町でガソリンスタンドに立ち寄ったとき、なんと「生うどん」を販売していたのです。驚くことに「ほぼ毎日売り切れる」と…。そこで試しに「常温保存麺」を地元のガソリンスタンドに置いてもらうと、少しずつ販売量も増えていったのです。

また、書籍店には必ず売れる鉄板ネタが「ラーメン本」という情報を得て、地元の書籍店にお願いし、この麺を扱ってもらったところ、これまた販売が増えていきました。そうなると市場はさらに広がり、「道の駅」や「農産物直売所」での取り扱いや、個人の「ギフト商材」としても利用されるようになっていきました。

その後、スープの味わいや麺の太さなどバリエーションを増やし、常温保存麺の定番商品として7種類を「7 Colors(カラーズ)」として正式に商品化。今では温かいラーメンばかりでなく、「冷し中華シリーズ」や「つけ麺」などのラインナップも増やしています。

商品開発は麺だけにとどまりません。宇都宮と言えば「餃子」です。もともと当社では餃子の皮を製造していましたが、さらに工場内に包餡(ほうあん)施設を整え、自社で「冷凍生餃子」を製造・販売する体制を整えました。2023年には宇都宮餃子会にも加盟し「宇都宮餃子祭り」にも初出店。これまでにない餃子で勝負しようと、3色の餃子を「ゆで餃子」として販売しました。「3色」というのはここ数年人気の「生パスタ」から発想しました。日本では「パスタ=乾麺」が定説でしたが、食の多様化と共に、イタリアンレストランも個性のある麺とソースを提供する店が増え、当社への「生パスタ」の製造依頼も増えていました。

そこで「パスタ=イタリア=国旗(赤白緑)」とイメージし、赤=スパイシーな味わいの赤色の皮、白=チーズの入った餡(具)、緑=バジル風味の緑色の皮と餡という「3色の餃子」が生まれたのです。イタリアンにこだわって、「オリーブオイル」と「アンデス岩塩」を振りかけて「映える」食べ方に。商品名もアルファベットで「3色GYOZA」としました。現在この「3色GYOZA」は、麺工房政木屋で、ゆで、焼きの両方で提供しています。

また同年、関連会社の岡島製麺所の得意先であった「焼きそば・餃子専門店 大栄」が閉店するとの話を聞き、当社で施設設備を買い取り、看板も継承しました。岡島の「せいろ蒸し焼きそば」は、自動工程では再現できない味わいの麺です。その麺を独自の焼き方で焼く「大栄」の焼きそばを、店主の指導を受け忠実に再現。2024年には、店舗を本社工場敷地内に移し、現在も人気の焼きそばとなっています。

さらに今年(2025年)は、長年親しまれてきた「らーめん つる味」を移転・併合し「麺工房政木屋+つる味」へ。「麺工房政木屋」「大栄」「つる味」それぞれの味のファンの意見を集め、新たなメニューも提供しています。

今年で創業から105周年を迎えましたが、まだまだ政木屋食品のチャレンジは続きます。これからも麺づくりを中心に新たな食文化の創造を目指してまいります。ぜひ店頭で「政木屋」の麺を手にとっていただき、ご家族やお友達と皆様でご賞味いただければ幸いです。